IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA OBRA:

- Monasterio de Santo Domingo de Silos.

- Es un monasterio benedictino (perteneciente a la Orden de Benito, fundada por Benito de Nursia) desde finales del siglo XI a finales del XII.

- Se sitúa en Burgos y fue construido en honor a su Abad Domingo.

ANÁLISIS TÉCNICO:

- Es un edificio de carácter religioso. En concreto se trata del claustro de un monasterio benedictino.

- La planta es casi trapezoidal y su galería norte no es paralela a la sur. Consta de dos pisos con cuatro crujías o alas cubiertas de madera y el piso inferior es el más antiguo.

- Con respecto a los soportes, lleva 64 columnas pareadas elevadas sobre un podium. En Europa es importante debido a sus capiteles, compuestos de elementos decorativos vegetales y animales, y por los ocho relieves en los machones angulares, de temática bíblica (la Ascensión, la venida del Espíritu Santo, la sepultura y resurrección, El descendimiento de la Cruz, la Asunción de María y el Árbol de Jessé).

- El nivel original del suelo era más bajo que el actual. Cuando se elevó hasta casi la altura de las basas de las columnas se dispusieron entre ellas los antepechos situados actualmente entre ellas, lo que resta esbeltez a los arcos.

- Las columnas se unen por doble basa común y doble capitel con ábaco.

- En el centro de tres de las crujías hay cinco columnas con su capitel quíntuple que actúan como contrafuerte. En la crujía oeste hay un haz de cuatro columnas en espiral con un único capitel.

- En cuanto a los arcos, son de medio punto y sobre estos se sitúa un ajedrezado que no existe en el piso superior. Hay 16 arcadas en los lados norte y sur, y 14 en los lados este y oeste.

- En los cuatro machones de las esquinas se encuentran ocho relieves que figuran entre los más interesantes del románico español. Al ser de diferentes épocas se puede apreciar la evolución de la escultura románica en los siglos XII y XIII.

ANÁLISIS FORMAL:

- Los monasterios se situaban en lugares apartados, en zonas rurales y en estrecha comunión con la naturaleza buscando favorecer la meditación. Con esto el monacato de esta época daba continuidad a los movimientos eremitas que habían proliferado por diferentes regiones peninsulares en siglos anteriores (Valderredible).

- Es un espacio de meditación, pero también de relación entre los monjes. Éstos pasearían en torno al espacio central y cubierto. Los capiteles de las columnas con sus representaciones figurativas y vegetales inspirarían y/o acompañarían esas meditaciones.

- Por otro lado, el claustro es también concebido como un microcosmos, es decir, un espacio sacralizado, que no sólo tiene planta más o menos aproximada al cuadrado, sino que además en los capiteles de las series de columnas que lo limitan dispone de numerosos elementos parlantes y simbólicos, portadores de un profundo mensaje.

- El claustro se configura así como una ciudad sagrada. Es la "Jerusalén celeste":

- En cuyo centro se cruzan las coordenadas espaciales y temporales, y tal centro se señala en la representación del claustro (un pozo, un árbol, una fuente o una columna), indicando que allí hay un centro del cosmos (omphalos).

- También es una visión del Paraíso, con sus árboles, frutos, sus cuatro canales (ríos del Paraíso dirigidos hacia la fuente central), su silencio.

- El claustro de Silos tenía también un sentido funerario, puesto que Santo Domingo de Silos fue enterrado en él, para que todos los monjes lo pudieran venerar.

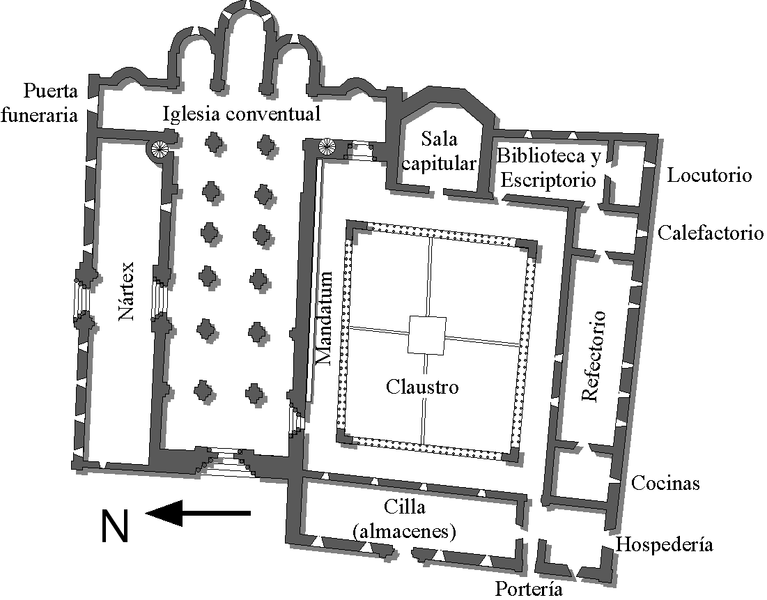

- Era un espacio articulador de las dependencias del monasterio:

- Iglesia: está adosada al ala norte del claustro.

- Sala capitular: generalmente en el ala este.

- Refectorio: casi siempre en el ala sur.

- Dormitorios: en la segunda planta del claustro.

INTERPRETACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA:

- Las fechas en que se construye este monasterio se contextualizan en el primer siglo de existencia del reino de Castilla, una vez que el primitivo condado se independiza del reino de León. La actividad constructiva religiosa se inscribiría, por tanto, en un deseo de potenciar este tipo de edificaciones en el nuevo reino.

- Desde el punto de vista histórico, debemos recordar que, tres años antes de la consagración de Silos, los cristianos han recuperado Toledo (1085) y, a lo largo del siglo XII, conseguirán situar la frontera con Al-Andalus en el Tajo.

BIBLIOGRAFÍA: